去る年7月25~27日、神奈川県箱根町芦ノ湖キャンプ村にて、「箱根町×ゴールドウイン キッズサマーキャンプ2022」が開催された。箱根町の子どもたちと町外の子どもたち、合わせて16人が過ごした3日間の冒険を振りかえる。

ひまわりのようなお日さまの下、湖畔のキャンプ場はヒグラシの唄に包まれていた。そんななか、集まった16人の子どもたちはやや緊張気味に、真っ黒に日に焼けたキャンプリーダーの声に耳を傾けている。

「このキャンプでひとつだけ守ってほしいのは、きちんと挨拶をすること。いいかな? それじゃあゲームをはじめよう!」

リーダーの拍手に合わせ、子どもたちは両手をパン。そうして2回手を叩けば2人組、4回叩けば4人組を作り、互いに「こんにちは!」。今度はグループをひとつながりの列車に見立て、別の列車とじゃんけん。負けたほうが列車の後ろにつながって、さらにじゃんけん。それを繰り返すことで、ひとつの大きな輪ができた。そうして円が笑いに包まれてゆくと、緊張気味だった空気がほどけてゆく。15分前に出会ったばかりの子どもたち同士は、にこやかに打ち解けていった。

「それじゃあ、テントを配りまーす!」

その呼びかけに、16人は大きな歓声でこたえた。

参加者の子どもたちが集まると、ゲームの開始。

心と身体、そして固い空気をまるくほぐしてゆく。

その後、箱根町内、町外の子どもたちを取り混ぜた3つの班に分けられ、キャンプのはじまり!

去る年7月25~27日、神奈川県箱根町芦ノ湖キャンプ村にて、「箱根町×ゴールドウイン キッズサマーキャンプ2022」が開催された。集まったのは、箱根町在住中の9人と町外在住の7人、小学3年生から6年生までの16名の子どもたちだ。

「箱根町の子どもたちに、地元の魅力を改めて知ってほしいというのが、このキャンプを開催するきっかけでした」

早くも女の子たちに囲まれるのは、箱根DMO(一般財団法人箱根町観光協会)の渡辺美希さん。今回のキャンプでは、黒岳登山やワカサギ釣りなどのアクティビティにはじまり、箱根ジオミュージアム見学、伝統工芸である寄木細工体験など、箱根の自然を楽しみ、この土地を形づくる地学や歴史、文化に触れるプログラムが用意されている。

「箱根町には3つの小学校があるのですが、いずれもひと学年の人数が10人ほど。普段、接することができない子どもたちと知り合う機会を……という気持ちもあったんです」

テントを手にし、思い思いの場所へと駆け出す女の子たちに手を引かれながら、渡辺さんはにっこり笑う。

「箱根町へは年間、2000万人の観光客が訪れてくださるのですが、人の流れが半ば固定化しています。まだ知られていない自然の魅力や文化的な奥深さをどう伝えていくべきか。そこで国内各地でアウトドアアクティビティを展開し、自然保護活動にも力を入れているゴールドウインさんの力をお借りることにしたんです」

箱根町ととともにこのキャンプを共催するのは、ザ・ノース・フェイスやヘリーハンセンなどのアウトドアブランドを擁するゴールドウイン。そして、キャンプに先駆けた今年の3月、箱根町とゴールドウインは「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している。

「連携項目のひとつに、“自然との触れ合いを通じ、子どもたちへの体験的な学びの機会を創出する”というものがあるんです。次世代に豊かな環境を残すには、自然の素晴らしさを肌で感じてもらうのがいちばんだと思います」

ゴールドウインの藤村充宏さんはテント設営に汗を流しながら、そう話してくれた。

「都心から2時間ほどの場所に、これほどの自然が広がっていることを箱根町外の子どもたちに味わってもらいたい。それとともに、同世代の子が地元の自然を楽しんでくれることで、箱根の子どもたちに、美しい土地に暮らしているということを、改めて実感してもらえたらと思っています」

ゴールドウインが用意した、ザ・ノース・フェイスのテントが配られる。テントを手にした子どもたちは、思い思いの場所に秘密基地を作ってゆく。

テントを張り終ると、草原のある森を抜けて箱根ビジターセンターまでお散歩……というところで、嬉しいサプライズ!

「今晩、みんながカレーを作るということを聞いて、ひと足早く、盗み食いに来ました~」

にこにこ笑いながら登場したのは、翌日からのプログラムに参加してくれる予定だった特別ゲスト講師・プロスキーヤーで冒険家の三浦豪太さんだ。そして、参加者の男の子たちがヒグラシを捕まえる姿を見ると、たちまち頰を緩めた。

「捕まえるコツは気配を消して、虫から目線をそらすこと……山や冒険のことはともかく、虫のことならなんでも聞いてください!」

くるくる回る瞳でそう笑う姿に、子どもたちは同じ匂いを嗅ぎつける。世界に名だたる冒険スキーヤーは、こうして瞬く間に子どもたちの仲間となった。

予定を繰り上げて登場してくれた三浦豪太さん。忍者のように身を潜めるヒグラシを見つけ、たちまちテンションアップ。天衣無縫な笑顔と空気感を子どもたちは敏感に察知、たちまちみんなの兄貴的存在に!

そうして生き物を探しながら箱根ビジターセンターに赴くと、主任の加藤和紀さんが立体模型を前に、箱根の不思議な地形とその成り立ちをていねいに解説してくれた。

「箱根が周囲のぐるりを山で囲む今の地形になったのは40万年前のこと。では、いちばん高い山はなんていうか分かるかな」

地元の子どもたちが、ちょっぴり誇らしげに声を合わせる。

「神山~っ!」

そして、いちばん新しく生まれた山は、3000年前の噴火でできた冠ヶ岳。そのときの水蒸気爆発によって流れ出た土石流が早川を堰き止め、芦ノ湖が誕生したこと、周囲を火山に囲まれたうえに相模湾と駿河湾に挟まれ、雨が多いという特徴から、貴重な固有種が多いことなどを、わかりやすく説明してくれる。箱根をめぐる自然の概要を学んだ子どもたちは、今度は加藤さんに連れられ森の小径を歩き出した。

「人間には、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、の五感がありますが、ここでは触る体験をしてもらいましょう」

そうしてつるりとした樹肌の木を、次に表面に凹凸のある木をみなで触る。

「ツルツルだね」

「サルスベリでしょ!」

「こっちはゴツゴツだよ」

思い思いの声をあげる子どもたちを見渡し、加藤さんはにんまり。

「直接触ることで、いま目で見る以上にいろんなことが分かりますね。最初の木はサルスベリに似た木でヒメシャラ。そして、わたしはこの木を触ると冷たく感じるんです」

ヒメシャラは樹皮がとても薄く、根から吸い上げた水分を通す道管が外側を通っているため、水の冷たさを外に伝えやすい。

「でもそれはわたしが感じることで、触ったキハダの木を冷たく感じた子もいるかもしれません。感じ方は人それぞれなので、どちらも正しいんです。こうして自然に触れることで得た感覚を味わい、それをみんなで分け合えたらと思うんです」

その言葉に子どもたち、そして豪太さんは深くうなずいた。

豊富な知識とあふれるユーモアを駆使して自然や生き物を解説する、箱根ビジターセンターの加藤和紀さん。地元を深く愛し、次世代に伝えようとする大人が多いのも、箱根町の特徴。

キャンプに戻ると夕焼け空の下、お待ちかねのカレー作り。キャンプリーダーから材料を受け取った子どもたちは、3つの班に分かれて調理をはじめる。レタスやトマト、ニンジンやタマネギ、ナスなど食材を使ってカレーとサラダを作るのだが、作り方や材料の配分は彼らに任されている。ちょっぴり不安そうに顔を見合わせる子どもたちの姿に、豪太さんはガハハと笑いかける。

「この世に失敗したカレーなど、どこにもありません!」

そのひと言で笑顔を取り戻した子どもたちは、野菜を洗い、細かく刻んで、お皿を準備したりとおおわらわ。ある班では、鍋を前に子どもたちが懸命に数を数えていた。

「5分煮こむって書いてあるけど、時計がないから数えてるの!」

そんななか、西の空がにわかに暗い雲に包まれて、残照が東の空を赤く染めていた。

「明日は雨になるかもしれないね」

そう話す豪太さんに、子どもたちはどうしてなのとたずねる。

「西の空が曇り、富士山には笠雲がかかっている。おまけにツバメが低く飛んでいるでしょ。低気圧が近づくことで湿度が上がると、羽虫の羽が水分を吸って重くなり、高く飛べなくなる。すると、それを捕食するツバメが低く飛ぶんだよ」

思い切り遊んだ後は、力を合わせてカレー作り。煮こみにかかったところで、好奇心旺盛な子どもたちは、虫採りに出かけたり、キジのつがいを発見したり……。そんな間にも、豪太さんは子どもたちと一緒に遊びながら、自然が秘める不思議について、さまざまな話を聞かせてくれた。

夕闇に包まれるころ、心わきたつあの香りが漂ってきた。

「いただきます!」の声とともに、元気よく食べはじめる子どもたち。そんな彼らの元へ豪太さんはいそいそと駆け寄り、瞬く間に3皿を平らげると、「まったく同じ材料からできているのに、見事に個性が出ているね」とにっこり。

「A班のカレーは野菜を細かく刻んだことにより、やさしい甘味を出すことに成功しています。B班のカレーはルーをしっかり煮こむことで、どこかスープカレー風のようでいて、パンチのある仕上がりになっています。C班のカレーはイモのとろみが前面に出ていて、極上のまろやかさ。やっぱり、カレーに失敗はないよね!」

食後は夜の森を訪ねて歩いた。一見、暗くてなにも見えないようだけど、ライトを消して見上げると、そこには饒舌な夜の森が広がっていた。

「色は見分けられないけれど、月明かりに照らされた葉っぱが逆光になり、明るいときよりも葉の形がよく分かるね」

葉っぱの虫食い跡を指さしながら話すのは、箱根ビジターセンターの筑紫宗太さん。そうしてこんな話をしてくれた。

「幼稚園の子どもたちと森を歩くと、キリンが見たい、なんて言い出す。でも、みんなは日本にキリンがいないということを、知識として知ってますよね」

明るいトーンでここまで話し、ぐっと息をひそめる。

でも、本当にそうなのかな……。

「誰も見たことがないからといって、絶対にそこにいないとは限りません。目と耳、そして想像力を使って、今夜はひとつ、みんなでキリンを見つけ出しましょう!」

それから夜の森へと冒険に出る。昼も歩いた森だけど、セミの唄は聞こえず、ときおり鳴く鳥の声もずいぶんと違う。最後は明かりを消して、この日、会ったばかりの友だちと手をつなぎ、森のなかの道を歩いてゆく……そこに突然、大きな歌声がっ!

「ある~日、森のな~か!!」

暗闇に負けじと歌い出したのは、女性キャンプリーダー。その調子外れの歌声に、夜の森は笑いに包まれた。

食後は、周囲の森の散策へ。昼間とはまるで表情の違う夜の森には、ちょっぴり怖くて、なんだか楽しい、不思議な世界が広がっている。

お風呂に入ってテントに戻り、おやすみなさい。ところが夜更けから降りはじめた雨は、しだいに強くなった。

参加者には、これが初めてのキャンプという子もいた。通常のキャンプであれば、数人でひとつのテントに使うのだが、ご時勢もあり、今回は1人ひとつのテントに眠っている。

雨はさらに強くなり、風にテントが揺さぶられた。その様子に、思わず初めてひとりでテントに眠ったときの不安な気持ちが甦る。子どもたちはいま、どんな思いで息を潜めているのだろう……。

長い長い夜が明けたけれど、雨は続いていた。この日予定していた登山はやむなく中止し、キャンプ場内の多目的スペースへ。予報は引き続き芳しくないので、この日の夜は体育館のように広いこの部屋で眠ることに決めた。

幸いなことに、子どもたちは前向きな気持ちを保っていてくれる。その姿は、キャンプを見守る大人のひとりとして、胸を打つものがあった。そして、子どもたちの間には「辛い夜を切り抜けた同志」のような空気が漂っている。それは、2日目を迎えたことでより親密に……という以上の、たしかなつながりを感じさせた。

体操とゲームで身体をほぐすと、豪太さんのスライドショーがはじまった。「それぞれのエベレスト」と名付けられた冒険講座は、11歳のある朝、父親である三浦雄一郎さん(80歳でエベレストに登ったことでも知られる登山家、プロスキーヤー)に「いまからアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ(5895m)に行くぞ」と突然、叩き起こされたというエピソードからはじまった。そうして世界最年少でキリマンジャロに登った豪太さんは、やがてスキーに目覚めてオリンピックに出場。その後もエベレストに2度登頂する登るなど、山に登ることで人生を切り拓いてきた――そうした奇跡を、素晴らしい写真とともに見せくれる。

そうして16人の子どもたち、ひとりひとりに優しく語りかけた。

「みんなの好きなもの、興味のあることはなにかな」

昆虫が好き。

野球が好き。

家族とともに過ごすことが好き。

そうした答えを嬉しそうに聞きながら、冒険家はさらに言葉を重ねていく。

「みんなは、本能と理性について、考えたことはあるかな」

「好きなこと」は本能的な欲求で、生きるために必要なもっとも原初的な感覚であると豪太さんは言う。

「本能をやりたいこと、とするならば、一方の理性はやるべきこと、だろうね」

そうしてさらに問いかける、宿題は本能か理性かな? 読書はどう?

「こう話していくと、本能がとても大切なように聞こえるかもしれないけど、じつは理性も大事なんです」

生き物が好きな豪太さんは、キリマンジャロに行けばゾウに会えると、眠い目を擦ってアフリカへと旅だった。はじめから山が好きだったわけではないが、その後、スキーを知ることで、しだいに山に夢中になってゆく。

「そうして本能にしたがって山に登るのですが、登り続けていくと、それだけではすまされない状況に陥っていくわけです」

困難な岩壁や雪崩、急激な気候の変化、エベレストでは隠されたクレバス(氷の割れ目)にも悩まされた。

「それらを恐れるのも本能です。とはいえ、山頂を目指す以上、恐怖の対象をひとつずつ解きほぐして対応策を見つけなくてはならない。ここで必要なのが理性なんです。そうして少しずつ経験を重ねて自信をつけてゆく。つまり、勇気という名の理性を身につけることで、怖いという本能さえ操ることができるようになるんです」

子どもたち、そして周囲の大人たるスタッフも、真剣な眼差しで冒険家の言葉に聞き入っていた。

「それではみなさん、自分はなにでできていると思いますか」

静まりかえる空間に、豪太さんの言葉が響いてゆく。

人は「好きなもの」でできています。人から「これを好きになりなさい」と言われても、それを好きになることはできないし、「カレーライスを嫌いになれ」と言われても、嫌いになれません。

そして、人は「これまでやってきたもの」でできています。みんなは、あの嵐の夜を乗り越えてここにいますよね。昨日までよりも、今日の君たちは強くなっているはずです。人はそうした積み重ねでできていきます。

それから、人は「怖いと思うものを克服しようという勇気」でできているんです——。

「好きなものを見つけること、それに対して正直に、真摯であること、好きなものを追求していくことにプライドを持つこと。ぼくは冒険からそんなことを学びました。みんなが山登りを好きである必要はありません。ただ、キャンプは、そんなことに気づかせてくれるとてもよい機会だと、ぼくは思っています」

嵐の夜を乗り越えて、待ちわびた朝を迎える。雨で残念ながらプログラムの変更を余儀なくされたものの、三浦豪太さんが時間を延長して冒険講座を聞かせてくれた。後日送られてきた、子どもたちの感想を見ると、この冒険講座がもっとも印象的だった様子。

雨はときに強く、ときに静かに降り続いていた。昆虫に詳しい3年生の男の子が「雨が弱くなるとヒグラシが鳴きはじめる」と教えてくれる。ときおり雲間から晴れ間が差しすのだが、すっきりと止むことはなかった。

午後の大涌谷への散策も中止となり、急遽、昨晩ガイドしてくれた筑紫先生がやってきて、大きなロープを作った日本地図づくりのゲームと、ランタンづくりを指導してくれた。このころになると、初めて出会ったはずの子どもたちは、昔からの友だちのように打ち解けており、小さな友だちをフォローするような空気ができあがっていた。スタッフは子どもたちの様子を見守りながら、天気予報とにらめっこが続く……。

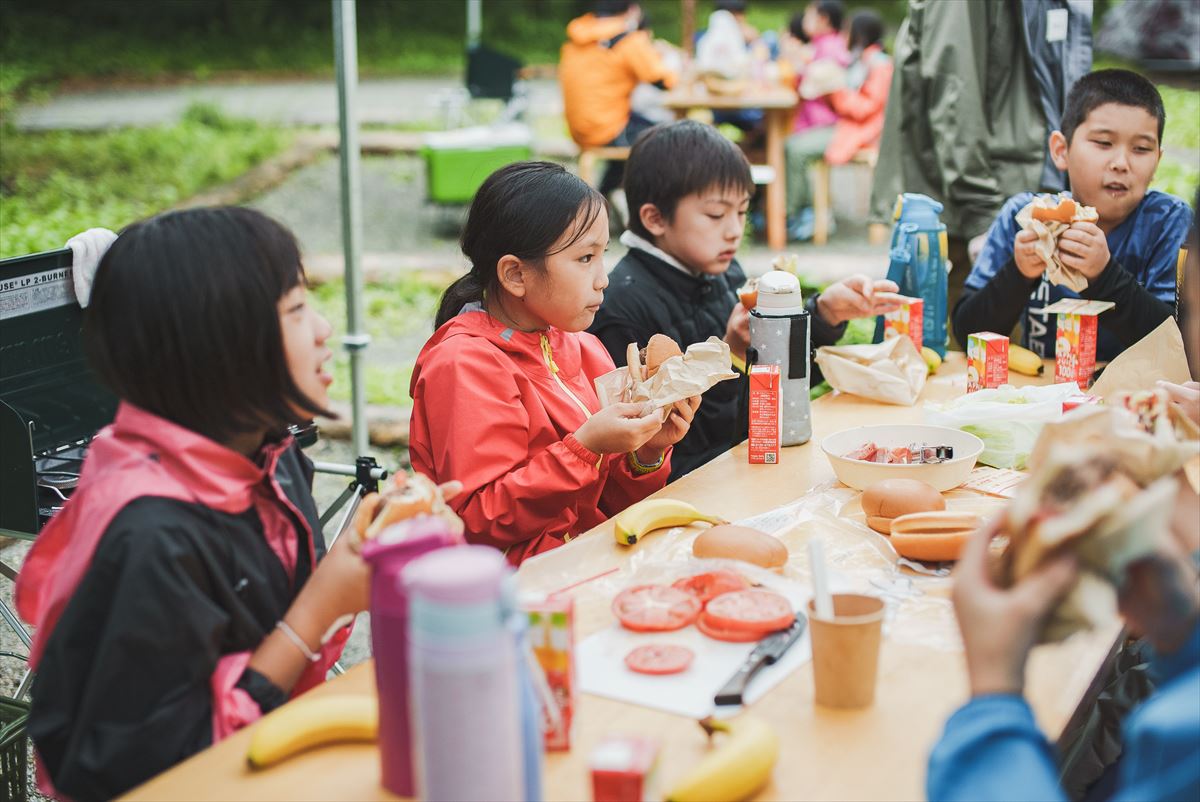

夕方、少しだけ雨が弱くなり、外に出て夕食のハンバーガー作り。ヒグラシの唄がシャワーのように降り注ぐなか、16人は元気に挽肉をこねて焼き、ハンバーガーにかぶりついた。

祈るような気持ちで朝を迎えたが、最終日も静かな雨が降り続いていた。子どもたちがとくに楽しみにしていたワカサギ釣りも断念となる。その代わりではないが、雨の隙間をついて、大涌谷の散策に出向いた。

「火山の硫黄の香りは噴火が近づくとその匂いは消える。だから硫黄の匂いには注意して……」

そんな加藤さんの言葉を思い出しながら、ロープウェイに乗って大涌谷へ。箱根ジオミュージアムを見学し、外に出ると雨が止んでいた。噴煙をバッグに写真を撮ろうとすると、すっかり仲良くなった子どもたちがじゃれ合い、わちゃわちゃの空気に。写真を2枚撮りる終えると、待っていたかのように大粒の雨が降り出した。

嵐のような3日間は、瞬く間に過ぎていった。初日をのぞくと、予定していたプログラムはほとんど雨で中止。その分、時間に余裕があり、結果として、子どもたちの親密さは深まったようだ。今回、キャンプをとりまとめたリーダーである、SOTOLABOの南方慎治さんはこう振りかえった。

「予想外の雨、とくに、テントで過ごした初日の大雨が、今回のあの結束感を生んだということは間違いないと思います。キャンプにハプニングはつきものですが、それが悪い思い出にならないようリスク管理を行い、ポジティブな気持ちへと持っていくのが、ぼくらの仕事です」

そう笑いながら、ほっとひと息。箱根DMO町の渡辺さんは、雨が降ったことをしきりに悔やんでいた。

「それでも、雨なりの楽しみ方を子どもたちが見つけてくれたことを嬉しく思いました。そして、なぜ箱根はこんなに雨が降るかに気づいてもらえたら、それは立派な地域学習に……もちろん、次回は晴れてほしいですが!」

ゴールドウインの藤村さんは、2日目の朝に感極まっていたと振りかえる。

「子どもたちにとって、初日の雨は過酷だったと思います。それでも健やかに過ごしてくれたのが嬉しかった。あの朝見せてくれた笑顔はすごくたくましかったし、心の底から救われました」

そして、子どもたちからは「来年は弟を連れていきたい」「中学生になったら参加できないの?」という声もあったのだとか。

「友だちを作るという目標は達成できましたが、自然と触れあうことは残念ながらできませんでした。今回の経験を生かすためにも、このキャンプは続けていきたいと思います」

自然はわたしたちを斟酌することなく、ただそこにある。木はなにも語りかけてはこないし、空は雨を降らせ、また、容赦なく照りつける。そうしてもみくちゃにされながら旅を続けるなかで、少しずつ自然との距離を掴んでいくのだろう。毎日の暮らしは、自然の猛威から切り取られたかのように快適だけれど、ここではしなやかに、したたかに、自然に合わせていく技と心が求められる。そんななか、ときに自然は微笑み、森と呼応できたかのような瞬間を味わうことができる。だからこそ、わたしたちは子どもたちに自然を味わってほしいと願うのだろう。そうした気持ちの根源について、三浦豪太さんはこう話してくれた。

「自然に触れることは、子どもたちを野性に戻す機会なのだと思います。その子に眠っていた能力が、自然に触れることで覚醒するところがありますよね」

学校は学ぶ場であり、集団生活を覚える場所である。その必要性を知るからこそ、キャンプでは子どもの心を解放させてあげたい。子どもが子どもであることを許される場で、同世代と触れあうことは、友だちを作りにおいて、本質的な意味を持つのではないだろうか。そこに、野外活動に精通したスタッフ、そして、誰よりも少年の心を持つ冒険家がいたら……。

雨の湖畔で子どもたちと過ごした日々は、彼らの放つエネルギーがまぶしく、そしてなんだか羨ましい——そんな3日間だった。

文=麻生弘毅

写真=久高将也

翻訳=朝香バースリー

ディレクション=金子森

取材協力=箱根町、ゴールドウイン、SOTOLABO、箱根DMO